Archive pour la catégorie ‘Poésie & littérature’

Lune ascendante

Vendredi 3 juin 2011Un jour, tu repenseras à Shidong

Jeudi 19 mai 2011La colline aux Sept Lunes

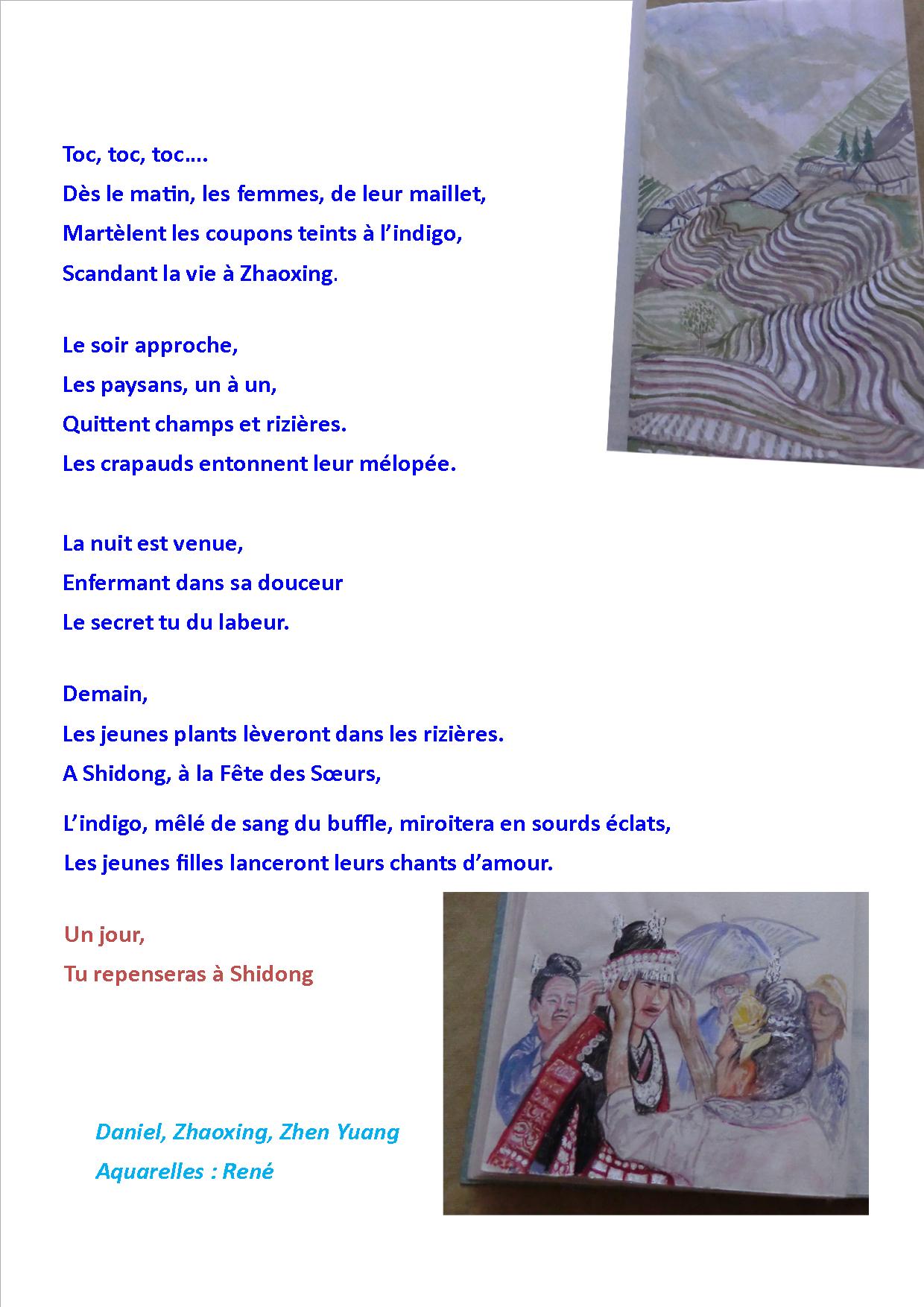

Samedi 23 avril 2011 Qu’es-tu venu chercher sur ce chemin à Ping’An ?

Qu’es-tu venu chercher sur ce chemin à Ping’An ?

Juste l’instant où la lumière épouse les rizières,

Où les terrasses noyées miroitent.

Entre aperçue sur le chemin,

Une femme Yao allume un brûlis.

Pourquoi est-elle montée si haut,

Tout près de la pagode aux Sept Lunes ?

Qui connaît les réponses ?

L’eau qui chantonne dans les canaux,

Qui coule vers la lumière ;

La fumée qui s’enroule et s’enfuit,

Qui a l’odeur de l’infini.

Qu’es-tu venu chercher sur ce chemin à Ping’An ?

Juste une lumière, Fils du Ciel.

DANIEL - Ping’An, 12 avril 2011

LUNE ASCENDANTE sous la plume des poètes chinois – volet 1

Vendredi 9 avril 2010L’astre de jade baigne de sa clarté nocturne la poésie de la grande période des Tang (618-907) et des Sung (960-1279).

Moins symbole qu’elle n’est note ou accord, elle accompagne de sa musique céleste tantôt la nostalgie, tantôt la joie, ici la jeunesse, là l’ivresse de l’infini, ailleurs l’amour et le désir, la rencontre souvent, la solitude parfois…

J’ai cherché la musique de la lune dans la « poésie chinoise réinventée » de François Cheng qui nous offre (Entre source et nuage - Albin Michel, 1990 -) l’héritage qu’il emporta dans son exil : poésies connues par cœur, viatique pour ce passage qui fut arrachement à sa langue natale et accès à une langue nouvelle qu’il a aujourd’hui adoptée ; jardin intime où sont conservés quelques trésors de cette période, considérée comme l’âge d’or de la poésie classique chinoise, où l’Empire du milieu, après sa réunification et l’assimilation du bouddhisme, connut prospérité économique et épanouissement culturel.

Durant six siècles, styles et écoles ont rivalisé pour porter la poésie à un haut degré d’accomplissement. Trois figures s’en détachent : Li Po, Tu Fu et Wang Wei.

Pour notre blog j’ai sélectionné des triades :

- une pour chacun de ces trois géants ;

- une autre pour les poèmes d’amour de la même époque Tang (Ch’ien Chi, Tu Mu, Li Shiang-Yin) ;

- une encore pour Li Yü qui sert de passage entre Tang et Sung ; une dernière pour Li Ch’ing-Chao : sur le tz’u chanté par la poétesse s’achève ponctuées de notes Yin, cette évocation de la poésie classique.

Avec cette première chronique, je vous invite à découvrir la première triade : Li Po, Tu Fu et Wang Wei. Je reviendrai dans quelques jours vous proposer la suite de cette musique de la lune.

nota : les quelques mots de présentation de chaque poète sont tirés de l’ouvrage de François Cheng.

Li  Po- (701-762) est une figure exceptionnelle : à la vie réglée des mandarins, il préféra la bohème et le vagabondage, cherchant la joie dans l’ivresse et dans la communion avec la nature et le cosmos. La légende dit qu’il serait mort noyé, une nuit d’ivresse, tentant de saisir le reflet de la lune dans le fleuve Yang-tse.

Po- (701-762) est une figure exceptionnelle : à la vie réglée des mandarins, il préféra la bohème et le vagabondage, cherchant la joie dans l’ivresse et dans la communion avec la nature et le cosmos. La légende dit qu’il serait mort noyé, une nuit d’ivresse, tentant de saisir le reflet de la lune dans le fleuve Yang-tse.

Pensée nocturne

Devant mon lit clarté lunaire

Est-ce du givre couvrant la terre ?

Tête levée, je vois la lune ;

Yeux baissés songe au sol natal.

(Ce poème fut écrit alors que Li Po, condamné au bannissement ; vivait exilé en Chine du sud).

Singes blancs

Singes blancs en automne,

Dansants, légers comme neige :

Monter d’un bond dans l’arbre,

Et boire dans l’eau la lune.

Buvant seul sous la lune

Pichet de vin, au milieu des fleurs.

Seul à boire, sans un compagnon.

Levant ma coupe, je salue la lune :

Avec mon ombre, nous sommes trois.

La lune pourtant ne sait point boire.

C’est en vain que l’ombre me suit.

Honorons cependant ombre et lune :

La vraie joie ne dure qu’un printemps !

Je chante, et la lune musarde,

Je danse, et mon ombre s’ébat.

Éveillés, nous jouissons l’un de l’autre ;

Et ivres, chacun va son chemin…

Retrouvailles sur la Voie lactée :

A jamais, randonnée sans attaches !

Tu Fu- Épris de sagesse et d’idéal confucéen, Tu Fu (712-770) est moins fantasque que son contemporain. Pourtant, il ne connut guère une vie aisée, et, poussé par la nécessité, il connut l’errance et mourut seul, dans une barque, sur le fleuve Yang-tse (le second poème est écrit vers la fin de sa vie).

Tu Fu- Épris de sagesse et d’idéal confucéen, Tu Fu (712-770) est moins fantasque que son contemporain. Pourtant, il ne connut guère une vie aisée, et, poussé par la nécessité, il connut l’errance et mourut seul, dans une barque, sur le fleuve Yang-tse (le second poème est écrit vers la fin de sa vie).

Nuit de lune

Cette nuit, la lune brille sur Fu-Chou ;

Cette nuit, la lune brille sur Fu-Chou ;

Tu es toute seule à la contempler.

De loin, je chéris les enfants, trop jeunes

Pour savoir se rappeler Longue-paix.

Chignon de nuage au parfum de brume,

Bras de jade dont émane la pure clarté…

Quelle nuit, près de quel rideau, la lune

Séchera nos larmes enfin mêlées ?

(Tu Fu qui connut aussi l’exil, écrivit ce poème à sa femme pendant sa captivité à Longue-paix.)

Chiang et Han

Sur le Chiang et la Han, le voyageur rêve du retour

Lettré démuni errant entre ciel et terre.

Minces nuages : toujours plus loin, dans l’espace.

Longue nuit : plus solitaire avec la lune.

Au soleil couchant, un cœur qui brûle encore ;

Dans le vent d’automne, un corps presque guéri…

Aux temps anciens, on ne tuait pas le vieux cheval :

Il avait d’autres dons que de courir longue route !

Écrit nocturne du voyageur

Rive aux herbes menues. Brise légère.

Barque au mât vacillant, seule dans la nuit.

S’ouvre la plaine aux étoiles suspendues ;

Surgit la lune, pressant les flots du fleuve.

L’homme laisse-t-il un nom par ses seuls écrits ?

Vieux, malade, que le mandarin s’efface !

Errant, errant, à quoi donc ressemblai-je ?

Mouette des sables entre ciel et terre.

Wang Wei - (701-761) est un artiste de génie : peintre, poète et calligraphe selon la grande tradition des lettrés chinois, il est aussi musicien. Lui aussi, à la suite de la rébellion de An Lu-shan connut la prison. Adepte du bouddhisme, porté à la méditation (en quête de « l’ultime vérité » ?) il connut une fin de vie paisible, entre la poésie, la peinture et la compagnie de ses amis, au pied du mont Chung-nan.

Wang Wei - (701-761) est un artiste de génie : peintre, poète et calligraphe selon la grande tradition des lettrés chinois, il est aussi musicien. Lui aussi, à la suite de la rébellion de An Lu-shan connut la prison. Adepte du bouddhisme, porté à la méditation (en quête de « l’ultime vérité » ?) il connut une fin de vie paisible, entre la poésie, la peinture et la compagnie de ses amis, au pied du mont Chung-nan.

La gloriette aux bambous

Seul assis au milieu des bambous,

Je joue du luth et chante à mesure ;

Ignoré de tous, au fond des bois.

La lune s’est approchée : clarté.

Soir d’automne en montagne

Pluie nouvelle dans la montagne déserte,

Air du soir empli de fraîcheur d’automne.

Aux rayons de lune s’ouvrent les branches de pin ;

Une source pure caresse les rochers blancs.

Frôlant les lotus, passent quelques barques de pêcheurs ;

Rires entre les bambous : c’est le retour des lavandières.

Ici et là, rôde encore le parfum du printemps…

Que ne demeures-tu, toi aussi, noble ami ?

A Monsieur le magistrat Chang

Sur le tard, je n’aime que la quiétude.

Loin de mon esprit la vanité des choses.

Dénué de ressources, il me reste la joie

De hanter encore ma forêt ancienne.

La brise des pins me dénoue la ceinture ;

La lune caresse les sons de ma cithare.

Quelle est, demandez-vous, l’ultime vérité ?

Chant de pêcheur, dans les roseaux, qui s’éloigne…

LUNE ASCENDANTE sous la plume des poètes chinois – volet 2

Jeudi 25 mars 2010 Avec cette deuxième triade, je vous invite à poursuivre « notre balade en lune » telle que je vous l’avais présentée dans le blog il y a quelques jours.

Avec cette deuxième triade, je vous invite à poursuivre « notre balade en lune » telle que je vous l’avais présentée dans le blog il y a quelques jours.

Rem arque : comme précédemment, les quelques mots de présentation de chaque poète sont tirés de l’ouvrage de François Cheng.

arque : comme précédemment, les quelques mots de présentation de chaque poète sont tirés de l’ouvrage de François Cheng.

Ch’ien Chi (722-780 ?) est ami de Wang Wei, il croit au pouvoir orphique de la poésie.

Passant la nuit en compagnie d’un pêcheur sur la rivière Lan-T’ien

Seul en voyage, maintes fois j’oublie le retour.

D’autant moins je le regrette quand le lieu est reclus.

Trempant mes cheveux dans la source fraîche et claire

Longuement je me laisse retenir par la clarté lunaire.

Attirante est la figure du vieux pêcheur, là,

Calme et immobile, pareil à l’aigrette sur le sable.

En partage nous n’avons qu’un cœur de nuage blanc

Ensemble nous savourons le délice de l’espace sans limite.

Parmi les roseaux, les feux nocturnes peu à peu s’éteignent ;

Bientôt les monts d’automne accueilleront l’aube.

Destin des oiseaux qui s’assemblent puis se séparent :

En leur errance n’est-il jamais de retrouvailles ?

Tu Mu

A la fin des Tang, Tu Mu (803-852) chante la nostalgie et la passion amoureuse.

Le bleu des monts le vert des eaux s’estompent,

lointains.

Sud du fleuve, fin de l’automne, l’herbe n’est point

fanée.

Ville aux vingt-quatre ponts, nuit tout inondée de lune :

Où est ton chant de flûte ? Près de quel être de jade ?

Li Shang-Yin

Li Shang-Yin

Les poèmes d’amour de Li Shang-yin (813-858) comptent parmi les plus beaux de la poésie chinoise.

Les rencontres – difficiles ; les adieux – plus encore…

Le vent d’est a faibli, les cent fleurs se fanent.

Le ver à soie, tant qu’il vit, déroulera sans cesse son fil ;

La bougie ne tarira ses pleurs que brûlée et réduite en cendres.

Miroir du matin où pâlit le nuage des cheveux ;

Chant de la nuit : échos glacés dans la fraîcheur lunaire.

D’ici jusqu’aux Iles Immortelles, la route n’est plus longue…

Persévérant Oiseau Vert, veille sur notre voyage !

(Les Iles Immortelles sont les îles P’eng-lai dans la mer Orientale)

LUNE ASCENDANTE sous la plume des poètes chinois – volet 3

Mercredi 24 mars 2010Avec cette troisième triade, nous terminons cette « balade en lune »

Remarque : les quelques mots de présentation de chaque poète sont tirés de l’ouvrage de François Cheng.

Li Yü (937-978) fut le dernier empereur de la dynastie des Tang du Sud (dont le royaume avait Nankin pour capitale). Après la conquête du général Chao K’uang-yin qui fonda la dynastie des Sung, il fut exilé au nord.

Faisant appel au tz’u (poésie chantée), alors pratiqué par les courtisanes qu’il fréquenta assidûment, il contribua à faire évoluer le tz’u qui devint le genre majeur sous les Sung).

Sur l’air de « Hsiang-Chien-Huan »

Muet

monter seul

le pavillon d’ouest

La lune – crochet d’argent -

Bouclant le clair automne

Dans la cour profonde

aux platanes solitaires

Démêler du doigt, peine perdue

Un coup de ciseaux, peine perdue

Inextricable écheveau des nostalgies !

A la pointe du cœur

ce goût

toujours autre

inaccoutumable

Sur l’air de « Ch’ang-Hsiang-ssu »

Simple rangée de montagnes

Double rangée de montagnes

Montagnes lointaines ciel estompé

fraîcheur des eaux brumeuses

Ce cœur où saignent les feuilles de sycomore…

Ouvertes les fleurs d’or

Fermées les fleurs d’or

Oies sauvages haut envolées

à quand le retour de l’homme ?

Tout un rideau de vent et de lune en loisir

Sur l’air de « I-Chiang-Nan »

Songe lointain

pays du Sud au clair automne

Frémissants de crépuscule

monts et fleuves sans fin

Un chant de flûte dans le pavillon de lune

Au profond des roseaux

une barque

Li Ch’ing-chao

Son nom, « Pure clarté » est à l’image de cette poétesse (1084 ? -1141 ?) que tout Chinois sensible porte dans son cœur.

Son nom, « Pure clarté » est à l’image de cette poétesse (1084 ? -1141 ?) que tout Chinois sensible porte dans son cœur.

Sur l’air de « I-Chien-mei »

Le parfum des lotus faiblit

déjà la natte sent la fraîcheur d’automne

Ma robe de soie légèrement dégrafée

je monte sur la barque d’orchidée

De quel nuage attendre un message ?

Au passage d’oies sauvages

Seule la lune inonde le pavillon d’Ouest

Les fleurs s’éparpillent

au gré du vent au gré de l’eau

Une même pensée partagée

Deux tristesses séparées

et cet ennui

A peine chassé des sourcils

Le revoici à la pointe du cœur

Sur l’air de « Su-chung-ch’ing »

Après le vin nocturne

La main est lente à ôter les peignes

Quelques fleurs de prunus éparses dans les cheveux.

Le rêve printanier ne s’accomplira pas

Silencieuse et seule seule s’approche la lune

Le long rideau tombe au sol

Des pétales de prunus dans la main

entre les doigts

Encore un peu de caresse

encore un peu de parfum

encore un instant gagné

Sur l’air de « Wan-ch’i-sha »

Faiblesse après la maladie, cheveux ornés de givre.

Un reste de lune éclaire mon lit par la croisée…

Tisane de noix muscades bouillies avec leurs tiges

non moins savoureuse que le thé.

Lecture de poésie sur l’oreiller, délice inespéré.

Dehors le paysage se rafraîchit sous l’averse.

Tout le long du jour, seule présence amie :

A l’âge des amours (…) pris de mélancolie

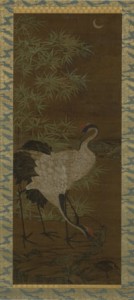

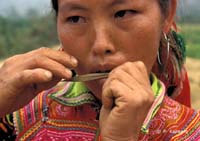

Dimanche 3 janvier 2010 La Fête des Sœurs, à laquelle nous assisterons le 29 avril dans le canton de Shidong, s’inscrit dans la tradition des cours d’amour ; le « youfang » est un rassemblement, à l’occasion d’une fête traditionnelle, qui permet de se choisir et se courtiser. Il n’est pas de fête indiquée dans le calendrier miao où ne se donnent libre cours les rituels de l’élection et de la séduction. La parure des jeunes filles miao, d’un raffinement extrême, participe aux jeux de l’attraction. Jean-Pierre a blogué, ici, sur le batik, savoir-faire largement mis à profit dans la mode miao, et celles-ci n’hésitent pas à recourir à la jupe plissée, parfois mini mini mini (1).

La Fête des Sœurs, à laquelle nous assisterons le 29 avril dans le canton de Shidong, s’inscrit dans la tradition des cours d’amour ; le « youfang » est un rassemblement, à l’occasion d’une fête traditionnelle, qui permet de se choisir et se courtiser. Il n’est pas de fête indiquée dans le calendrier miao où ne se donnent libre cours les rituels de l’élection et de la séduction. La parure des jeunes filles miao, d’un raffinement extrême, participe aux jeux de l’attraction. Jean-Pierre a blogué, ici, sur le batik, savoir-faire largement mis à profit dans la mode miao, et celles-ci n’hésitent pas à recourir à la jupe plissée, parfois mini mini mini (1).

Orfèvrerie et autres parures en argent (qui peuvent peser jusqu’à 10 et 20 kg !) d’une grande élégance contribuent à la recherche vestimentaire ; certaines coiffures sont d’une sophistication rare. Plus troublants encore que ces riches ornements, parce qu’ils sourdent de l’intériorité, sont les « chants volants », chants d’amour, évoqués dans le texte de Gao Xinjiang. Même si Gao Xinjiang ne s’y attarde pas dans ce texte – on voit bien qui fait défaillir son coeur !-, les garçons ont aussi leurs propres armes de séduction (ils ne se contentent pas de faire leur choix comme dans un marché de melons !).

Il est p robable que l’« orgue à bouche » dont il est question dans le texte soit le lusheng, instrument à vent constitué de tuyaux de bambou munis d’une anche de cuivre et ajustés sur un tube central dont la longueur peut varier de 20 cm à 6m ! Les possibilités musicales du lusheng sont limitées, mais les musiciens se groupent pour en jouer et ils évoluent en chorégraphies spontanées qui ajoutent au charme de la musique et participent à la parade amoureuse. L’amour libre des Miao n’est, paraît-il, pas davantage du goût de la pudibonderie maoïste que de celui des confucianistes (Francis nous dira peut-être pourquoi cette philosophie se méfie de l’amour libre). Il fut pourtant fort pratiqué dans la Chine ancienne (je possède d’ailleurs, à cet égard, quelques estampes suggestives – pour ne pas dire instructives-) ; j’ai appris par ailleurs que les poèmes d’amour miao – hélas je n’en ai lu aucun – ne rechignent pas à recourir à la grivoiserie, à l’instar du Shijing (livre des odes), vieux livre de poèmes chinois.

robable que l’« orgue à bouche » dont il est question dans le texte soit le lusheng, instrument à vent constitué de tuyaux de bambou munis d’une anche de cuivre et ajustés sur un tube central dont la longueur peut varier de 20 cm à 6m ! Les possibilités musicales du lusheng sont limitées, mais les musiciens se groupent pour en jouer et ils évoluent en chorégraphies spontanées qui ajoutent au charme de la musique et participent à la parade amoureuse. L’amour libre des Miao n’est, paraît-il, pas davantage du goût de la pudibonderie maoïste que de celui des confucianistes (Francis nous dira peut-être pourquoi cette philosophie se méfie de l’amour libre). Il fut pourtant fort pratiqué dans la Chine ancienne (je possède d’ailleurs, à cet égard, quelques estampes suggestives – pour ne pas dire instructives-) ; j’ai appris par ailleurs que les poèmes d’amour miao – hélas je n’en ai lu aucun – ne rechignent pas à recourir à la grivoiserie, à l’instar du Shijing (livre des odes), vieux livre de poèmes chinois.

(1) Vous souvenez-vous de cette prière occidentale très sixties : « 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi » (ils sont aujourd’hui le double !) sans compter les Miao.

»Dans la rue qui longe le fleuve, chaque famille reçoit ses amis et ses proches ; chez certains, les invités sont si nombreux que les tables couvertes de plats débordent sur la rue. A l’entrée des maisons sont posés des seaux à riz, des bols et des baguettes. Chacun se sert à sa guise sans que personne n’y prête attention. Comme j’ai faim, je ne m’embarrasse pas de politesse et, incapable de communiquer par le langage, je prends aussi un bol et des baguettes ; les gens m’encouragent à me resservir. C’est une vieille coutume chez les Miao. Je me suis rarement senti plus à l’aise.

»Dans la rue qui longe le fleuve, chaque famille reçoit ses amis et ses proches ; chez certains, les invités sont si nombreux que les tables couvertes de plats débordent sur la rue. A l’entrée des maisons sont posés des seaux à riz, des bols et des baguettes. Chacun se sert à sa guise sans que personne n’y prête attention. Comme j’ai faim, je ne m’embarrasse pas de politesse et, incapable de communiquer par le langage, je prends aussi un bol et des baguettes ; les gens m’encouragent à me resservir. C’est une vieille coutume chez les Miao. Je me suis rarement senti plus à l’aise.

Les chants d’amour commencent au crépuscule. Par groupes de cinq ou six, les jeunes filles descendent sur la berge, les unes forment un cercle, d’autres se tiennent par la main et commencent à appeler leur amant. Le son des chants se répand rapidement dans la nuit tombée. Devant et derrière moi, partout des jeunes filles, un mouchoir ou un éventail à la main, toutes encore avec leur ombrelle. Parmi elles, des petites filles de treize ou quatorze ans, à peine nubiles.

Dans chaque groupe, l’une dirige le chant et les autres l’accompagnent en chœur. C’est presque toujours la plus gracieuse. Que la plus belle soit choisie en premier semble tout naturel.

Le chant de la meneuse de jeu s’élève, suivi par celui des autres jeunes filles, poussé à tue-tête. Parler de chant n’est peut-être pas vraiment exact. Les voix perçantes et claires venues des entrailles, résonnent dans le corps tout entier ; elles s’élèvent depuis la plante des pieds jusqu’au crâne avant d’être expulsées. Rien d’étonnant si on les appelle des « chants volants », ils viennent du fond de l’être. Ils ne sont ni affectés ni forcés. Sans fioriture aucune, ils sont dénués de toute gêne. Les jeunes filles se donnent totalement pour attirer leur amant.

Plus effrontés encore, les garçons se plantent sous leur nez et choisissent celle qui leur plaît comme s’il s’agissait de melons. A cet instant, si elles se sentent regardées, les jeunes filles agitent leur mouchoir ou leur éventail et chantent avec une passion accrue. Si les deux parties s’entendent, le garçon tire la fille par la main. Le marché, fréquenté pendant la journée par des milliers de passants déambulant entre les étals, n’est plus maintenant qu’une immense aire de chant. D’un coup, je sui noyé dans les chants d’amour. Je me dis qu’aux origines de l’humanité on devait se faire la cour de cette manière. Plus tard, la prétendue civilisation a établi une séparation entre pulsion sexuelle et amour. Elle a aussi inventé les concepts de mariage, argent, religion, morale et ce que l’on appelle le poids de la culture. Voilà bien la stupidité de l’espèce humaine.

La nuit devient de plus en plus noire. Sur le fleuve sombre, les roulements de tambour se taisent et des torches sont allumées sur les bateaux. J’entends soudain appeler « frère ! » en chinois, non loin de moi, me semble-t-il. Je me retourne et vois quatre ou cinq jeunes filles qui chantent d’une voix claire dans ma direction. Elles ne connaissent peut-être que cette phrase en chinois, mais elle suffit pour un appel à l’amour. Je croise un regard fixe et langoureux dans l’obscurité, je suis fasciné et mon cœur se met à battre. D’un coup, je reviens à mes années d’enfance et à mes désirs. Une émotion que je n’avais plus ressentie depuis longtemps brûle en moi. Instinctivement, je m’approche d’elle, à la manière sans doute des jeunes gens d’ici, mais peut-être aussi parce que la lumière baisse. Je vois ses lèvres bouger faiblement, aucun son n’en sort. Elle attend. Ses compagnes aussi ont arrêté de chanter. Elle est toute jeune encore, elle a un visage d’enfant, un front haut, un nez retroussé et une petite bouche. Je sais que, sur un simple geste de ma part, elle me suivra et se blottira contre moi. Elle lève joyeusement son ombrelle. Je ne peux plus supporter cette confrontation qui se prolonge et je hoche la tête avec conviction en riant bêtement. Trop peureux, je me retourne et je m’éloigne sans même oser jeter un regard. Jamais je n’ai connu ce genre d’appel, bien que ce soit justement ce dont j’ai le plus rêvé. Maintenant que l’occasion se présente, je la laisse échapper. Je dois reconnaître que le regard brillant, plein d’attente, de cette jeune fille, avec son nez retroussé, son haut front, sa petite bouche commune à toutes les filles miao, a réveillé en moi une espèce de tendresse douloureuse que j’avais oubliée depuis

La nuit devient de plus en plus noire. Sur le fleuve sombre, les roulements de tambour se taisent et des torches sont allumées sur les bateaux. J’entends soudain appeler « frère ! » en chinois, non loin de moi, me semble-t-il. Je me retourne et vois quatre ou cinq jeunes filles qui chantent d’une voix claire dans ma direction. Elles ne connaissent peut-être que cette phrase en chinois, mais elle suffit pour un appel à l’amour. Je croise un regard fixe et langoureux dans l’obscurité, je suis fasciné et mon cœur se met à battre. D’un coup, je reviens à mes années d’enfance et à mes désirs. Une émotion que je n’avais plus ressentie depuis longtemps brûle en moi. Instinctivement, je m’approche d’elle, à la manière sans doute des jeunes gens d’ici, mais peut-être aussi parce que la lumière baisse. Je vois ses lèvres bouger faiblement, aucun son n’en sort. Elle attend. Ses compagnes aussi ont arrêté de chanter. Elle est toute jeune encore, elle a un visage d’enfant, un front haut, un nez retroussé et une petite bouche. Je sais que, sur un simple geste de ma part, elle me suivra et se blottira contre moi. Elle lève joyeusement son ombrelle. Je ne peux plus supporter cette confrontation qui se prolonge et je hoche la tête avec conviction en riant bêtement. Trop peureux, je me retourne et je m’éloigne sans même oser jeter un regard. Jamais je n’ai connu ce genre d’appel, bien que ce soit justement ce dont j’ai le plus rêvé. Maintenant que l’occasion se présente, je la laisse échapper. Je dois reconnaître que le regard brillant, plein d’attente, de cette jeune fille, avec son nez retroussé, son haut front, sa petite bouche commune à toutes les filles miao, a réveillé en moi une espèce de tendresse douloureuse que j’avais oubliée depuis  longtemps ; j’ai réalisé que jamais plus je ne ressentirai ce pur amour. Je dois reconnaître que je suis vieux maintenant. Non seulement l’âge et toutes sortes de distances me séparent d’elle, mais même si elle était très proche de moi et même si je pouvais l’entraîner de ma main, le plus grave est que mon cœur est vieux et que je ne peux plus aimer une jeune fille avec fougue, sans penser à rien. Mes relations avec les femmes ont perdu depuis longtemps ce naturel, seul le désir charnel demeure. Même si je recherche le plaisir d’un instant, j’ai peur d’avoir à assumer mes responsabilités. Je ne suis pas un loup, je veux seulement le devenir pour me réfugier dans la nature, mais je n’arrive pas à me débarrasser de mon apparence humaine, je suis une espèce de monstre à peau humaine qui ne trouve nulle part où aller.

longtemps ; j’ai réalisé que jamais plus je ne ressentirai ce pur amour. Je dois reconnaître que je suis vieux maintenant. Non seulement l’âge et toutes sortes de distances me séparent d’elle, mais même si elle était très proche de moi et même si je pouvais l’entraîner de ma main, le plus grave est que mon cœur est vieux et que je ne peux plus aimer une jeune fille avec fougue, sans penser à rien. Mes relations avec les femmes ont perdu depuis longtemps ce naturel, seul le désir charnel demeure. Même si je recherche le plaisir d’un instant, j’ai peur d’avoir à assumer mes responsabilités. Je ne suis pas un loup, je veux seulement le devenir pour me réfugier dans la nature, mais je n’arrive pas à me débarrasser de mon apparence humaine, je suis une espèce de monstre à peau humaine qui ne trouve nulle part où aller.

Le son des orgues à bouche s’élève. Au même moment, dans les bosquets de la berge, derrière chaque ombrelle, les couples se blottissent et s’embrassent, s’étendent entre ciel et terre pour sombrer dans leur monde. Ce monde, telle une ancienne légende, est trop éloigné du mien. Amer, je quitte la berge.

Le son des orgues à bouche s’élève. Au même moment, dans les bosquets de la berge, derrière chaque ombrelle, les couples se blottissent et s’embrassent, s’étendent entre ciel et terre pour sombrer dans leur monde. Ce monde, telle une ancienne légende, est trop éloigné du mien. Amer, je quitte la berge.

Elle a la tête couverte d’un tissu noir, noué comme un turban, un cercle d’argent lui remonte les cheveux sur le sommet de la tête parée d’une coiffure étincelante au centre de laquelle s’ébattent dragons et phénix enroulés ; de chaque côté cinq feuilles d’argent en forme de plumes de phénix s’agitent à chaque geste du pied ou de la main. Sur celles de gauche est noué un ruban bariolé qui pend jusqu’à la taille, dont il souligne la grâce à chaque mouvement. Elle porte une robe serrée dont les larges manches découvrent ses poignets couverts de bracelets en argent. Son corps tout entier est drapé dans le turban et la robe noire. Seul son cou et sa nuque sont visibles parés d’un lourd collier. Son torse est barré par une chaîne de longue vie, aux motifs finement ciselés, dont chaque anneau pend devant la poitrine légèrement bombée.

Elle est parfaitement consciente que cette toilette attire davantage l’œil que les habits multicolores des autres jeunes filles. Sa parure en argent indique son origine aristocratique. Ses deux pieds nus sont, eux aussi, pleins de grâce, et, quand elle se met à danser au son des orgues à bouche, ses bracelets de cheville tintent d’un son cristallin.

Elle vient d’un hameau de montagne des Miao noirs, blanche orchidée aux lèvres rouges comme le camélia de printemps, laissant voir de fines dents nacrées. Son nez plat enfantin, ses joues rondes, ses yeux rieurs, ses pupilles étincelantes d’un noir de jais, ajoutent à sa splendeur hors du commun.

Inutile pour elle d’aller sur la berge pour attirer un amant. Les jeunes les plus obstinés de chaque village viennent s’incliner devant elle, avec des orgues à bouche deux fois plus haut qu’un homme, décorés de rubans multicolores qui flottent au vent. Gonflant leurs joues, balançant leurs corps, esquissant des pas de danse, ils attirent les jupes virevoltantes à cent plis. Elle, elle se contente de lever légèrement les pieds et de tourner avec une grâce parfaite. Elle oblige les jeunes gens à s’incliner devant elle, à jouer de l’orgue à perdre haleine jusqu’à ce que des bulles de sang écument de leurs bouches. Elle est si fière de voir exalter leurs sentiments à son intention.

Elle ne comprend pas ce que l’on appelle la jalousie, elle ne connaît pas la méchanceté des femmes, elle ne comprend pas pourquoi les ensorceleuses mélangent des mille-pattes, des frelons, des serpents venimeux, des fourmis et une mèche de leurs propres cheveux avec du sang et de la salive, les enferment dans une jarre avec les sous-vêtements découpés en petits morceaux de l’homme qui s’est montré ingrat avec elles, et enterrent le tout à trois mètres de profondeur. Elle sait seulement que d’un côté du fleuve, il y a un garçon et, de l’autre, une jeune fille qui, à l’âge des amours sont pris de mélancolie. Quand ils se rencontrent sur l’aire où jouent les orgues à bouche, leurs beautés les frappent et les premières pousses de l’amour prennent racine dans leurs cœurs. Elle sait seulement que, lorsqu’en pleine nuit l’âtre est couvert de cendres, que les vieux ronflent et les enfants parlent dans leurs rêves, elle se lève et ouvre la porte arrière de la maison pour gagner pieds nus le jardin. Un jeune homme vient coiffé d’un chapeau à la corne en argent. Il passe derrière la haie et siffle doucement. Au matin, le père appelle neuf fois : s’il appelait trop, la mère se mettrait en colère. S’emparant d’un bâton, il pousse la porte de la chambre, mais il n’y a plus personne sous le lit. Tard dans la nuit, je m’allonge sous un avant-toit, sur la rive. Les étoiles et les reflets sur l’eau se sont éteints. Fleuve et montagne se confondent dans une même obscurité, le vent frais de la nuit s’est levé, des hurlements de loup retentissent. Effrayé, tiré de mes rêves, je dresse l’oreille. C’est en fait le cri d’un appel à l’amour, terriblement triste, mi-chant mi-hurlement, qui reprend par intermittence. »

Elle ne comprend pas ce que l’on appelle la jalousie, elle ne connaît pas la méchanceté des femmes, elle ne comprend pas pourquoi les ensorceleuses mélangent des mille-pattes, des frelons, des serpents venimeux, des fourmis et une mèche de leurs propres cheveux avec du sang et de la salive, les enferment dans une jarre avec les sous-vêtements découpés en petits morceaux de l’homme qui s’est montré ingrat avec elles, et enterrent le tout à trois mètres de profondeur. Elle sait seulement que d’un côté du fleuve, il y a un garçon et, de l’autre, une jeune fille qui, à l’âge des amours sont pris de mélancolie. Quand ils se rencontrent sur l’aire où jouent les orgues à bouche, leurs beautés les frappent et les premières pousses de l’amour prennent racine dans leurs cœurs. Elle sait seulement que, lorsqu’en pleine nuit l’âtre est couvert de cendres, que les vieux ronflent et les enfants parlent dans leurs rêves, elle se lève et ouvre la porte arrière de la maison pour gagner pieds nus le jardin. Un jeune homme vient coiffé d’un chapeau à la corne en argent. Il passe derrière la haie et siffle doucement. Au matin, le père appelle neuf fois : s’il appelait trop, la mère se mettrait en colère. S’emparant d’un bâton, il pousse la porte de la chambre, mais il n’y a plus personne sous le lit. Tard dans la nuit, je m’allonge sous un avant-toit, sur la rive. Les étoiles et les reflets sur l’eau se sont éteints. Fleuve et montagne se confondent dans une même obscurité, le vent frais de la nuit s’est levé, des hurlements de loup retentissent. Effrayé, tiré de mes rêves, je dresse l’oreille. C’est en fait le cri d’un appel à l’amour, terriblement triste, mi-chant mi-hurlement, qui reprend par intermittence. » ![francois_cheng[1]](http://dongmiao.free.fr/wp-content/uploads/2010/01/francois_cheng1.jpg)

P.S. Ceux qui aiment les chants d’amour peuvent se reporter au poème en « commentaire » de l’article ce que vous pouvez encore ignorer et ce que vous pouvez vous dispenser de savoir

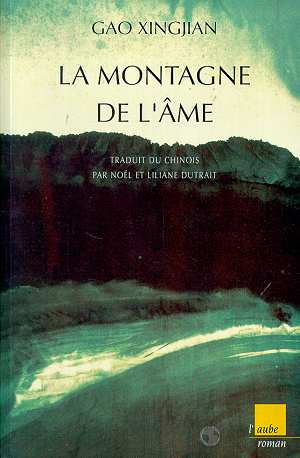

La montagne de l’âme

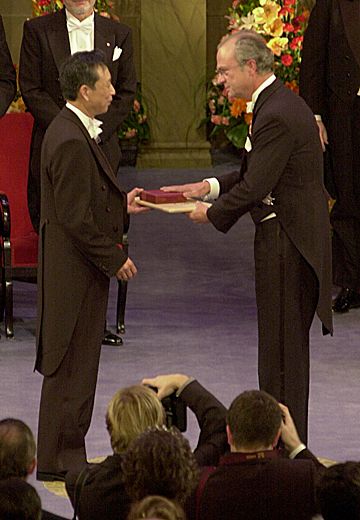

Lundi 21 décembre 2009 Ce titre a fait connaître son auteur après qu’il a reçu le Prix Nobel en 2000.

Ce titre a fait connaître son auteur après qu’il a reçu le Prix Nobel en 2000.

Gao Xinjiang résidait déjà en France depuis plus de dix ans, mais son œuvre n’était connue jusqu’alors que d’une poignée de lecteurs (c’est aussi un très bon peintre).

La Montagne de l’âme offre quelques parentés (et d’infinies différences) avec Chemins de poussière rouge : l’époque (le début des années 80), le voyage, et la distance avec la forme littéraire « roman ».

Gao raconte un voyage à travers la Chine, guidé par la recherche d’une mystérieuse montagne. S’agit-il d’un roman ? Le costume paraît étriqué pour ce qu’on serait tenté d’appeler un livre total parce que tout se mêle : histoire, introspection, remarques critiques sur la société contemporaine et sur la politique…

Pourquoi me suis-je senti envoûté par La Montagne de l’âme ? Le climat dans lequel on est pris me semble surtout dû à l’écriture très poétique et à un rapport au « moi » énigmatique (par exemple on est étonné par l’usage de pronoms personnels désignant les deux principaux protagonistes).

Une grande partie du livre se passant dans le Sud Ouest de la Chine ; dès lors comment ne pas le bloguifier dans notre site « Dong Miao » ? J’ai donc choisi pour le site deux chroniques miao : les bateaux-dragons et un appel à l’amour.

Mais avant de vous inviter à la fête, un petit flash météo qui m’est demandé à corps et à cri par notre administratrice blogueuse…

Climat

Trois mille deux cents mètres d’altitude, trois mille quatre cents millilitres d’eau de pluie annuels (1), deux jours de beau temps par an, un vent hurlant qui souffle à plus de cent mètres à la seconde : le sommet des monts Wuling, aux confins des quatre provinces du Guizhou, Sichuan, Hubei et Hunan, est hostile et glacial. Je dois retourner parmi les hommes, retrouver le soleil et la chaleur, la joie, la foule, le tumulte ; quels que soient les tourments qu’ils me font endurer, ils sont le souffle vital de l’humanité. (…)

(1) même à Pau on n’atteint pas de telles liquidités. Il semble que les monts Wuling dans le Guizhou soient le Pau de chambre de la Chine.

Les bateaux dragons Les joutes nautiques placées sous le signe du dragon sont célébrées à travers tout l’antique pays des Yue, en Chine du Sud. Elles ont lieu le 24ème jour du 5ème mois lunaire, entre la fin de la saison sèche et le début de la saison des pluies, et ont pour origine l’invocation de l’eau, dont le dragon, habitant des fleuves et des nuées, est le maître. Les bateaux concurrents, propulsés par des rameurs, sont encouragés par les clameurs de la foule, le roulement des tambours et le tintamarre des gongs. Ces instruments, dont le son évoque le grondement du tonnerre, annonciateur des pluies d’orage, sont le souvenir du sens premier des ces festivités.

En pays miao, une légende raconte l’origine de ces bateaux. En ce temps-là, le vieux Bao vivait avec son fils Jiu Bao. Un jour que celui-ci pêchait dans un étang, un dragon jaillit de l’eau et s’empara de lui. Bao, plongeant au secours de son fils, découvrit le dragon endormi, la tête posée sur le corps de Jui Bao. Fou de colère, il s’arma d’un poignard et d’un gourdin, et, après neuf jours de combat, découpa le dragon en trois morceaux, récupéra son fils et mit le feu à l’antre du monstre. Mais le dragon occis d’en vint tourmenter Bao en rêve chaque nuit. N’y tenant plus, l’homme le conjura de lui donner le remède qui l’apaiserait. Le dragon lui confia qu’il lui suffisait de tailler un bateau d’après sa forme, sa tête en guise de proue, sa queue en guise de poupe, pour que de nouveau il puisse aller sur les eaux.(Guide du Sud-Ouest – Yunnan, Guizhou, Guanxi – Guides Bleus. Hachette, 2007).

A deux heures du matin, je prends un train pour Kaili. A l’aube, j’arrive au chef-lieu de la région autonome miao. Je me renseigne sur la fête des bateaux–dragons qui doit se tenir à Shitong, un village miao. Un cadre du comité des minorités du département m’explique que la fête aura lieu cette année pour la première fois depuis dix ans. Y viendront plus de dix mille Miao, descendant parfois des plus lointains villages de montagne. (…)

A midi pile, notre colonne déferle sur le village miao construit au bord du fleuve Qingshui. Le soleil darde à la surface de l’eau ses rayons éblouissants. De chaque côté de la route, c’est un incessant défilé d’ombrelles colorées et de hautes coiffes en argent que portent les femmes miao. Sur la rue que longe le fleuve, se dresse un petit bâtiment en brique à un étage surmonté d’une terrasse, tout neuf : c’est le siège de l’administration cantonale. Le long de la berge, se succèdent les habitations en bois sur pilotis des Miao. De la terrasse du siège de l’administration, on aperçoit, sur chaque rive, la multitude des têtes des passants mêlées aux ombrelles colorées et aux chapeaux à larges bords luisant d’huile d’aleurite, circulant entre les petits étals installés sous les bâches blanches. Plusieurs dizaines de bateaux-dragons décorés de rubans rouges, la proue haut levée, glissent en silence sur le fleuve brillant et lisse. (…)

Le soleil darde à la surface de l’eau ses rayons éblouissants. De chaque côté de la route, c’est un incessant défilé d’ombrelles colorées et de hautes coiffes en argent que portent les femmes miao. Sur la rue que longe le fleuve, se dresse un petit bâtiment en brique à un étage surmonté d’une terrasse, tout neuf : c’est le siège de l’administration cantonale. Le long de la berge, se succèdent les habitations en bois sur pilotis des Miao. De la terrasse du siège de l’administration, on aperçoit, sur chaque rive, la multitude des têtes des passants mêlées aux ombrelles colorées et aux chapeaux à larges bords luisant d’huile d’aleurite, circulant entre les petits étals installés sous les bâches blanches. Plusieurs dizaines de bateaux-dragons décorés de rubans rouges, la proue haut levée, glissent en silence sur le fleuve brillant et lisse. (…)

Les odeurs de tabac, de choux aigre, de transpiration, les émanations fétides des étals de poisson et de viande de porc ou de bœuf montent dans la chaleur. On vend de tout : des tissus et mille autres marchandises, toutes sortes de friandises comme les sucres d’orge, les cacahuètes, la gelée de soja, les graines de pastèque. L’animation est à son paroxysme : c’est une cacophonie de marchandages, de rires, de taquineries amoureuses, avec, en plus, le va-et-vient incessant des enfants à travers la foule.

Je me faufile difficilement jusqu’à la berge, mais je suis continuellement bousculé et manque de tomber dans l’eau. Je ne trouve mon salut qu’en sautant sur un petit bateau amarré là. Devant moi, flotte un bateau-dragon creusé dans le tronc d’un arbre gigantesque. Pour assurer son équilibre, un autre tronc d’arbre a été fixé de chaque côté, au niveau de la ligne de flottaison. Une trentaine de matelots, tous vêtus de la même manière, y ont pris place, vêtus d’un pantalon court teint en un indigo brillant, fabriqué à partir d’os de buffles, et coiffés d’un petit chapeau finement tressé en bambou. Ils arborent des lunettes noires et, à la taille, une ceinture métallique étincelante.

Je me faufile difficilement jusqu’à la berge, mais je suis continuellement bousculé et manque de tomber dans l’eau. Je ne trouve mon salut qu’en sautant sur un petit bateau amarré là. Devant moi, flotte un bateau-dragon creusé dans le tronc d’un arbre gigantesque. Pour assurer son équilibre, un autre tronc d’arbre a été fixé de chaque côté, au niveau de la ligne de flottaison. Une trentaine de matelots, tous vêtus de la même manière, y ont pris place, vêtus d’un pantalon court teint en un indigo brillant, fabriqué à partir d’os de buffles, et coiffés d’un petit chapeau finement tressé en bambou. Ils arborent des lunettes noires et, à la taille, une ceinture métallique étincelante.

Au centre du bateau est assis un jeune garçon déguisé en femme, avec sur la tête une parure en argent et une barrette de fille. Par moment il frappe un gong au son clair accroché devant lui. A la proue du bateau se dresse une figure de dragon en bois sculpté coloré, plus haute qu’un homme, couverte d’un tissu rouge piqué de petits drapeaux. Caquetant sans cesse, plusieurs dizaines d’oies et de canards vivants y sont accrochés.

Des chapelets de pétards crépitent et on apporte les offrandes pour le sacrifice. A l’avant du bateau, un vieux frappe le tambour et fait signe aux jeunes gens de se lever. Un adulte prend dans ses bras une énorme jarre de vin de riz et, sans retrousser son pantalon, entre dans l’eau à mi-corps pour offrir un bol à chacun de ces matelots. Les jeunes gens à lunettes noires boivent de grandes lampées en chantant et en poussant des cris de remerciement, puis, de la main, répandent dans le fleuve le vin qui reste au fond du bol.

Un homme âgé, aidé par un autre, entre ensuite dans l’eau, portant un cochon vivant, les pattes attachées, qui lance des hurlements stridents. L’animation est à son comble. Enfin l’énorme jarre et le cochon sont déposés sur un bateau porte-offrandes qui suit le bateau-dragon.

Quand je remonte sur la terrasse du bâtiment sur pilotis, il est presque cinq heures. Sur le fleuve, les roulements des tambours se succèdent, tantôt forts, tantôt doux, sur un rythme tantôt rapide, tantôt lent. Les trente bateaux-dragons continuent à évoluer chacun de son côté, sans donner l’impression qu’ils vont commencer la compétition. Certains ont l’air de vouloir se rejoindre, mais aussitôt, rapides comme des flèches, ils se séparent. (…)

Sur les pas de … Claude Lagoutte

Lundi 30 novembre 2009Il n’y a pas que du Kérouac dans Ma Jian. Ses pensées sur le voyage truffent son Chemin de poussière rouge : pourquoi cette traversée sans fin, qui ne cesse de revenir en arrière, qui erre du sud au nord, du levant aux confins du grand ouest et jusqu’au pied de l’Everest ?  Quel est le sens de cette course : fuite ou quête, et de quoi ?

Quel est le sens de cette course : fuite ou quête, et de quoi ?

Sans doute en est-il ainsi de toute bonne littérature de voyage. Qu’on pense à Nicolas Bouvier ou, plus près de nous à Sylvain Tesson, l’écrivain ouvre ces questions et se garde d’y répondre ; vertige du voyage, vertige de l’écriture, vertige tenant en haleine le lecteur immobile.

Sur ce registre, je vous blogue un court extrait de chronique de voyage au Tibet ; elle n’est pas due à Ma Jian mais à Claude Lagoutte (1935-1990).  Ce bordelais a eu deux passions liées : la peinture et les voyages. Claude Lagoutte arpentait le monde ; son pré carré intime – l’île d’Oléron inspira de nombreux tableaux dont l’un est accroché près de mon lit – comme les horizons lointains - l’Inde ou le Tibet notamment, mais maints autres pays d’Asie, et bien des contrées d’Afrique -.

Ce bordelais a eu deux passions liées : la peinture et les voyages. Claude Lagoutte arpentait le monde ; son pré carré intime – l’île d’Oléron inspira de nombreux tableaux dont l’un est accroché près de mon lit – comme les horizons lointains - l’Inde ou le Tibet notamment, mais maints autres pays d’Asie, et bien des contrées d’Afrique -.

Dans ses voyages, il prenait des croquis ; il travaillait ensuite à l’atelier suivant une technique qui n’appartient qu’à lui (utilisant notamment une machine à coudre,  héritage de sa mère couturière).

héritage de sa mère couturière).

Pourquoi ces voyages incessants ? Que cherchait-il ? Des couleurs, des pigments, des paysages ? Incontestablement ; sa peinture l’atteste ; et ses écrits : « Quel peintre faudrait-il ici pour rendre cette palette sourde de bruns foncés, de noirs grisés par la poussière, de glacis garance où miroite parfois l’éclat perlé d’un bijou ? Robes pourpres, prune, fuschia, moirées de terre de sienne… »

Mais sa quête ne s’arrêtait pas à ces motifs ; elle était tout autant poétique et spirituelle : « Mais que vais-je donc toujours faire dans les monastères ?  »

»

A l’occasion de l’exposition que lui a consacrée le musée des beaux-arts de Bordeaux en 2008, ![08 museebeauxarts_clagoutte_03[1]](http://dongmiao.free.fr/wp-content/uploads/2009/11/08-museebeauxarts_clagoutte_031.jpg) les éditions Diabase ont publié un petit recueil, Carnets du Tibet. Carnet de voyage – notes, chroniques, - ; carnet de peintre sensible aux paysages, aux couleurs ; carnet de pensées sur le voyage, qui se referme sur ces mots :

les éditions Diabase ont publié un petit recueil, Carnets du Tibet. Carnet de voyage – notes, chroniques, - ; carnet de peintre sensible aux paysages, aux couleurs ; carnet de pensées sur le voyage, qui se referme sur ces mots :

Demain, je quitte Lhassa.  Je n’aurais pas dû y venir. Les rêves sont bien où ils sont ! J’oublierai Ramoche, qui renaît péniblement de ses cendres ; le temple, si beau, découvert dans un quartier, devenu atelier de menuiserie. J’oublierai les tristes lamas-gardiens. Mais il reste toute cette route, et ses aventures ; le vent aigre, le lever du soleil dans ces plaines ceinturées de la barrière immatérielle de l’Everest, le cirque de montagnes poudrées de neige gelée, dernier amphithéâtre au bord du plateau tibétain, avant de s’enfoncer, descendre encore, et disparaître dans la faille du torrent écumeux qui se rue vers les vallées…

Je n’aurais pas dû y venir. Les rêves sont bien où ils sont ! J’oublierai Ramoche, qui renaît péniblement de ses cendres ; le temple, si beau, découvert dans un quartier, devenu atelier de menuiserie. J’oublierai les tristes lamas-gardiens. Mais il reste toute cette route, et ses aventures ; le vent aigre, le lever du soleil dans ces plaines ceinturées de la barrière immatérielle de l’Everest, le cirque de montagnes poudrées de neige gelée, dernier amphithéâtre au bord du plateau tibétain, avant de s’enfoncer, descendre encore, et disparaître dans la faille du torrent écumeux qui se rue vers les vallées…

Darjeeling.  La lune, pleine, brille sur la vallée enneigée. Je grelotte, dans la petite maison de planches où j’ai loué une chambre, auprès du monastère ; j’y suis venu écouter un saint lama. Ici, moins de folklore, et plus de béton. Mais, peut-être aussi plus de bouddhisme…

La lune, pleine, brille sur la vallée enneigée. Je grelotte, dans la petite maison de planches où j’ai loué une chambre, auprès du monastère ; j’y suis venu écouter un saint lama. Ici, moins de folklore, et plus de béton. Mais, peut-être aussi plus de bouddhisme…

Et je suis monté, ce matin, par la forêt, dans la neige fraîche, jusqu’à la « colline du tigre », et j’ai vu, par-dessus les vallées, au-delà du Sikkim, la crête interminable, d’un bout de l’horizon à l’autre, et les sommets irréels qui gardent l’autre monde, celui dont je rêve encore.

MA JIAN – dans les vallées abandonnées du Guizhou

Lundi 16 novembre 2009Au col de Motiangling, j’allume une cigarette, jette un œil derrière moi sur le chemin que j’ai fait depuis le Guangxi, puis je regarde le désert de Guizhou  qui s’étend devant moi. Sur la carte, cette région figure sous le nom de « Terre des quatre-vingt mille montagnes ». Seul le vent peut traverser cette mer de hauteurs vertes, je n’y arriverai jamais ! D’abord, les montagnes semblent se moquer de moi. Puis, alors que je les escalade l’une après l’autre, je découvre que chacune a son poids, sa forme ; comme un visage, chacune est unique. Les montagnes que j’ai peintes à Pékin n’étaient que des protubérances de la terre, sans vie.

qui s’étend devant moi. Sur la carte, cette région figure sous le nom de « Terre des quatre-vingt mille montagnes ». Seul le vent peut traverser cette mer de hauteurs vertes, je n’y arriverai jamais ! D’abord, les montagnes semblent se moquer de moi. Puis, alors que je les escalade l’une après l’autre, je découvre que chacune a son poids, sa forme ; comme un visage, chacune est unique. Les montagnes que j’ai peintes à Pékin n’étaient que des protubérances de la terre, sans vie.

Je retire mes « chaussures de journaliste » et chausse mes baskets. Plus j’avance, moins je sais pourquoi j’avance. Je suis devenu une machine à marcher. Aussi longtemps que j’aurai un sac sur le dos, je marcherai jusqu’à ce que je tombe. C’est le chemin qui m’emporte, je le suis aveuglément. J’ai perdu tout sens de l’orientation. Pourquoi ai-je choisi de vivre de cette façon ? Je ne suis pas un chien après tout.

J’ai dépensé presque tout l’argent que j’ai gagné à Guangzhou. La capitale du Guizhou n’est plus très loin maintenant. Peut-être pourrai-je trouver du travail là-bas ? Je suis guidé par le vent du nord et, deux semaines plus tard, j’arrive enfin, le pas lourd, dans les rues sales de Guiyang, la « Cité des petits tyrans ».

La capitale du Guizhou n’est plus très loin maintenant. Peut-être pourrai-je trouver du travail là-bas ? Je suis guidé par le vent du nord et, deux semaines plus tard, j’arrive enfin, le pas lourd, dans les rues sales de Guiyang, la « Cité des petits tyrans ».

La météo selon Ma Jian

Je me souviens du proverbe qui dit qu’à Guiyang , on ne voit jamais trois jours de ciel clair, trois li de terre plate ou trois pièces dans sa poche !(…)

, on ne voit jamais trois jours de ciel clair, trois li de terre plate ou trois pièces dans sa poche !(…)

Nous sommes au milieu du mois d’avril, et les rivières sont pourtant encore glacées. A chaque fois que j’en traverse une, mes jambes restent engourdies pendant des heures.

Petits boulots à Guiyang

Le centre de la ville est si animé que nous avançons difficilement. Un nettoyeur d’oreilles agite ses tiges et crie : « Un mao, une oreille ! » Un masseur aveugle portant des lunettes noires se frotte les mains, attendant son prochain client. Un fonctionnaire de la patrouille anti-crachat attrape un homme d’âge moyen et lui met une amende d’un yuan. A l’angle de la rue, un mendiant joue du luth à trois cordes et chante, les yeux fermés : « La bonté du président Mao est plus profonde que la mer. Il vient, comme le tonnerre dans le printemps, sauver le parti communiste… »

(…) Un réparateur de bicyclettes, accroupi à nos pieds, est en train de retirer des punaises enfoncées dans un pneu. Je me baisse et lui chuchote : « Je parie que c’est toi qui as répandu ces punaises sur la route, petit diable. » Il retourne sa casquette et me jette un coup d’œil de côté.

Tian Bing me fait du pied : « Ne cherche pas la bagarre à Guiyang, me dit-elle. Tout le monde a des couteaux. Hier, quelqu’un a été poignardé à la gare pour sa montre. »

(…)

Thermalisme dans les montagnes du Guizhou

Le jour suivant, je retourne dans la province de Guizhou et gravis le mont sacré Fanjing.  Des marches de pierre mènent jusqu’en haut. Lorsque les nuages noirs de pluie se sont enfin dissipés, la montagne baigne dans la lumière. Le temple bouddhiste perché au sommet est en cours de restauration ; le lieu est vide. Je regarde, au-dessous, la course des nuages dans le ciel. Il n’y a personne en vue. On se sent bien, loin de la foule, à respirer l’air pur de la montagne.

Des marches de pierre mènent jusqu’en haut. Lorsque les nuages noirs de pluie se sont enfin dissipés, la montagne baigne dans la lumière. Le temple bouddhiste perché au sommet est en cours de restauration ; le lieu est vide. Je regarde, au-dessous, la course des nuages dans le ciel. Il n’y a personne en vue. On se sent bien, loin de la foule, à respirer l’air pur de la montagne.

Deux jours plus tard, je redescends de la montagne et m’achemine jusqu’au village de Shiqian pour me baigner dans les thermes de la dynastie Ming.![Dynastie MING Grand-Empereur-Zhu-Di[1]](http://dongmiao.free.fr/wp-content/uploads/2009/11/Dynastie-MING-Grand-Empereur-Zhu-Di1.jpg)

Lorsque le responsable de la bibliothèque de Shiqian lit ma lettre des Presses de Guizhou, il sourit et me tend les clés du bâtiment. Il y a ici quatre mille livres poussiéreux à feuilleter, à volonté.

Le lendemain matin, j’achète un ticket pour les eaux thermales. Trois bassins sont reliés entre eux : celui des officiels, en haut ; celui des hommes, au milieu ; et celui des femmes en bas. La salle du milieu est pleine d’une épaisse vapeur. Une dizaine d’hommes environ se vautrent dans les eaux bouillonnantes. Ils se nettoient le visage avec des gants de toilettes et lavent leurs vêtements sales, leurs baskets, leurs chaussons et leurs draps avec de la poudre à récurer. L’eau est sale, mais, au moins, la chaleur calme les plaies de ma peau gercée. L’eau qui arrive du bassin des officiels est loin d’être propre ; j’imagine qu’elle est noire en sortant de la piscine des femmes. Le vieil homme à côté de moi se lève et essaie de pisser sur le rebord, mais son jet est faible et l’urine dégouline dans la piscine.

Les chutes de Huangguoschu

L’hiver est si sec que les chutes de Huangguoschu se réduisent à un filet. On ouvrira un barrage demain pour un groupe de touristes étrangers, mais je décide de ne pas attendre. La fête du Printemps a lieu dans deux jours. Je veux aller dans les montagnes pour la voir célébrer dans les villages Miao.

se réduisent à un filet. On ouvrira un barrage demain pour un groupe de touristes étrangers, mais je décide de ne pas attendre. La fête du Printemps a lieu dans deux jours. Je veux aller dans les montagnes pour la voir célébrer dans les villages Miao.

Les montagnes derrière les montagnes

La misère que l’on croise derrière ces montagnes me fait honte. La plupart des gens qui vivent ici n’ont jamais possédé même une paire de chaussures. La famille dans la quelle je séjourne depuis quelques jours cuit sa nourriture dans un morceau de terre cuite. Pour tout repas, ils m’ont servi un bol de gruau de maïs et une tasse d’eau salée. Je leur ai donné mon dernier paquet de biscuits. Ils m’expliquent alors qu’ils ont assez de maïs pour tenir pendant deux cents jours ; le reste du temps, quand le maïs fait défaut, ils doivent faire avec des hérissons et des pommes de terre.

La limitation des naissances

Cet après-midi, les cadres des villages voisins se sont réunis à la maison du comité pour lire le projet agricole des autorités centrales pour 1986. Il y a dix membres du Parti, mais cinq seulement savent qui est Deng Xiaoping, et personne n’a jamais entendu parler du secrétaire Hu Yaobang. En clôturant la réunion, le secrétaire du Parti annonce que la mission de cette nuit est d’arrêter un homme qui a engendré quatre enfants et doit au planning familial une amende de plusieurs milliers de yuan.

et personne n’a jamais entendu parler du secrétaire Hu Yaobang. En clôturant la réunion, le secrétaire du Parti annonce que la mission de cette nuit est d’arrêter un homme qui a engendré quatre enfants et doit au planning familial une amende de plusieurs milliers de yuan.

« Nous avons mis sa maison sens dessus dessous le mois dernier, mais il ne veut toujours pas se rendre. On l’a vu revenir discrètement deux nuits chez lui, cette semaine, mais il est reparti avant l’aube. Son épouse ne veut pas nous laisser entrer et refuse de nous dire où il se cache. Cette nuit nous devons encercler sa maison et le prendre en flagrant délit. Liu Wang, tu places six hommes en embuscade près de la maison de son oncle et tu n’oublies pas les lampes. Le reste d’entre vous gardera les portes du village. »

Au milieu de la nuit, une vingtaine de miliciens arrivent à la maison du comité et attendent les ordres. Lorsque je vois leurs fusils, je pense que le paysan ne survivra pas à cette nuit.

A ma grande surprise, il se livre sans se battre. Les hommes l’emmènent à la maison du comité, l’attachent à une table, lui font une entaille à l’abdomen et lui sectionnent les canaux déférents. Ensuite plus personne ne s’occupe de lui… Et quand, dans l’après-midi, le paysan occupe le bureau et refuse de s’en aller, personne n’y prête attention.

« Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi ? Ton épouse est peut-être inquiète ! » Je pense que, si l’homme reste à toute la nuit, je ne pourrai évidemment pas dormir. Il roule les yeux, tout en tenant d’une main son ventre bandé.

« Je ne partirai pas tant qu’ils ne m’auront pas rendu mon taureau. » Depuis qu’ils lui ont découpé la peau, il ressemble à un ballon de football dégonflé.

« Tu ne t’en tires pas si mal ! Tu as encore quatre enfants chez toi. » Le paysan regarde ailleurs et décide de m’ignorer.

Le comité du village décide alors de saisir certains de ses biens : la porte de sa maison, les vitres de ses fenêtres, les tuiles de son toit et son outillage agricole sont confisqués, mais ce n’est pas encore suffisant pour couvrir l’amende. A la tombée de la nuit, ils le mettent dehors. Après un repas de nouilles au mouton avec les cadres du village, j’ouvre la porte d’entrée pour voir si l’homme est toujours dans les environs, mais il s’est évanoui dans la nuit.